He dicho más de una vez que el Domingo de Ramos no es una de mis celebraciones preferidas. Pero, en realidad, lo que no termina de convencerme es cómo lo hemos desvirtuado.

Litúrgicamente, cierta responsabilidad de ese desvirtuar, que ahora explicaré, se debe a que proclamemos la Pasión. Es cierto que tal cosa proviene de la espléndida intención del Vaticano II de que la Palabra volviera a ser escuchada y asumida por el pueblo. Y, dado que el Viernes Santo siempre se lee la Pasión de Juan, el domingo de Ramos parecía buen momento para proclamar las pasiones según los sinópticos.

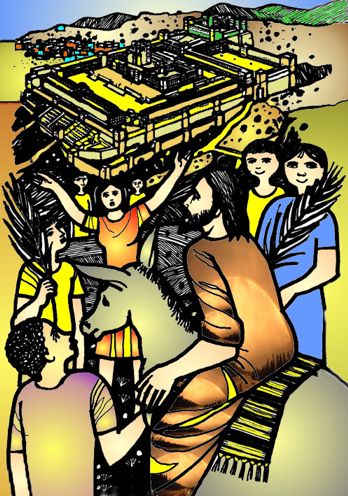

El problema es que, tal y como desarrollamos la celebración, parece que todo se centra en la Pasión, y queda postergado el evangelio y mensaje central de este día: la entrada en Jerusalén.

Pero el caso es que es ahí, en esa entrada, donde encuentra sentido el domingo de Ramos en cuanto pórtico de la Pascua.

Y es que la llegada de Jesús a Jerusalén no es casual. Jesús sube a la ciudad, a la capital, conscientemente y sabiendo lo que se juega. Y, de hecho, sus discípulos le advierten que en Jerusalén le buscan para matarle.. Pero tal es la decisión de Jesús que lo único que les queda es seguirle a la desesperada: «subamos y muramos con el» (Jn 11, 16).

Dicho de otro modo: Jesús podía haber evitado ir a Jerusalén. Podía haber seguido su itinerancia por Galilea, por Judea, por Samaría… Y muy probablemente no habría tenido especiales problemas. El poder se concentraba en la capital, pero en el pequeño mundo rural era difícil que ese poder llegara a concretarse en un apresamiento y un final violento (recuérdese que, incluso en Jerusalén, a Jesús tienen que salir a prenderle de noche y a escondidas, para evitar la rebelión de las multitudes).

Pero Jesús quiere subir a Jerusalén. Quiere a ir al centro del poder, al lugar donde está el corazón del poder político y militar (Roma, la única que puede condenar a muerte) y del poder politico-religioso de su pueblo (el Sanedrín y sus distintas facciones religiosas: fariseos, saduceos, etc.). Jesús quiere ir «a la ciudad», al espacio de donde se supone que tiene que nacer la verdadera religión del Pueblo de la Alianza -el lugar del Templo- y el espacio donde hay que demostrar que la Buena Noticia de amor del Reino del Abba llega a todo y a todos, también a esa «ciudad», a ese cimiento y condensación del poder.

Desde ahí, claro que tiene sentido el Domingo de Ramos. Tiene sentido si no se le reduce a un puro espiritualismo de «Jesús viene a sufrir por nosotros». Tiene sentido si no se le despoja de lo que tiene de profundo enfrentamiento a todo poder, a toda forma de opresión civil o religiosa, a todo lo que pretenda acallar la voz de los que no tienen voz justo allí, en el corazón de la ciudad («si éstos callaran, gritarían las piedras», Lc 19, 40). La entrada de Jesús en Jerusalén -denostado por el poder y aclamado por el pueblo, por más que ni uno ni otros entiendan bien el sentido de esa entrada, que Jesús va a hacer mesiánica (liberadora) lavando los pies y partiéndose y repartiéndose- tiene un profundo carácter subversivo, es un fuerte grito de rebelión frete a las fuerzas de este mundo, frente a todo Pilatos, todo Sanedrín, toda manipulación de Dios en contra del ser humano.

Si se le quita al domingo de Ramos ese carácter se le desvirtúa por entero, del mismo modo que si se olvida que el Jueves Santo es la Cena de la Pascua que libera de Faraón o que el Viernes es el triunfo de la nueva forma de realeza frente a todo rey de este mundo. El domingo de Ramos abre la Pascua sacándonos a la calle, y proclamando allí, ante todo poder, que el verdadero Mesías, al que gritamos «Hossanna al Hijo de David» quiere entrar en la ciudad. Sabemos cómo va a ser Mesías y Rey, y así lo celebraremos en los días de Pascua. Sabemos que no va a alzar la espada contra los poderosos. Pero proclamamos, agitando nuestros ramos, que el poder de este que entra en la ciudad pone fin a todo poder que no sea el suyo.

«¿Pero a quién se le ocurre, estáis locos o qué?… Pero si ya tenéis la vida hecha, y tenéis una seguridad… Pero si no hace falta irse a ningún lado para buscar sueños, podéis buscarlos aquí… ¿Y si os equivocáis, y si todo es un engaño, y si esa Estrella no lleva a ninguna parte?… ¿No será mejor tener los pies en la tierra?… Aquí tenéis amigos, tenéis gente que os quiere y que queréis, tenéis una seguridad económica, ¿y vais a dejar todo eso por una aventura que no sabéis a dónde lleva?… ¿Y de qué vais a vivir, porque ya se sabe que «primum vivere, deinde filosofare«, useasé, primero vivir y luego filosofar…?».

«¿Pero a quién se le ocurre, estáis locos o qué?… Pero si ya tenéis la vida hecha, y tenéis una seguridad… Pero si no hace falta irse a ningún lado para buscar sueños, podéis buscarlos aquí… ¿Y si os equivocáis, y si todo es un engaño, y si esa Estrella no lleva a ninguna parte?… ¿No será mejor tener los pies en la tierra?… Aquí tenéis amigos, tenéis gente que os quiere y que queréis, tenéis una seguridad económica, ¿y vais a dejar todo eso por una aventura que no sabéis a dónde lleva?… ¿Y de qué vais a vivir, porque ya se sabe que «primum vivere, deinde filosofare«, useasé, primero vivir y luego filosofar…?». Según el texto, cuando los funcionarios del rey invasor llegan al pueblo de Matatías para hacer que sus habitantes apostaten sacrificando al rey y comiendo carne de cerdo, Matatías se niega muy dignamente. Y, en ese momento, otro judío flaquea y se adelanta para apostatar. Matatías «se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara. Y entonces mismo mató al funcionario real, que obligaba a sacrificar«. Todo ello, por supuesto, lleno de «celo por la ley«, y para mantener la alianza santa con Yahvhé, y para vivir «en derecho y en justicia«.

Según el texto, cuando los funcionarios del rey invasor llegan al pueblo de Matatías para hacer que sus habitantes apostaten sacrificando al rey y comiendo carne de cerdo, Matatías se niega muy dignamente. Y, en ese momento, otro judío flaquea y se adelanta para apostatar. Matatías «se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara. Y entonces mismo mató al funcionario real, que obligaba a sacrificar«. Todo ello, por supuesto, lleno de «celo por la ley«, y para mantener la alianza santa con Yahvhé, y para vivir «en derecho y en justicia«.

365 días enlazando el corazón con los lazos de la sangre y de la Sangre, descubriendo palabras, atendiendo abrazos, regalando manos, recreando la familia de cuatro y la familia sin fin.

365 días enlazando el corazón con los lazos de la sangre y de la Sangre, descubriendo palabras, atendiendo abrazos, regalando manos, recreando la familia de cuatro y la familia sin fin. El artículo, presentado como trabajo final de un curso de la

El artículo, presentado como trabajo final de un curso de la

No voy a empezar a darte la vara con lo que habrás oído y meditado cien veces: lo de que es un paso importantísimo en tu vida, lo de que vas a comprometerte por entero, y todo eso de la entrega radical, el seguir más de cerca, el unirse más íntimamente al Señor, etc. Ojo, no voy a decir nada de eso no porque no sea cierto o esté en desacuerdo (habría mucho que hablar, y no es el momento), sino porque, ademas de que no me corresponde a mí el decirle a la vida religiosa qué es (para eso ya está, principalmente aunque no solo, ella misma), pienso que todos esos debatibles asuntos no son lo más importante del próximo día 28.

No voy a empezar a darte la vara con lo que habrás oído y meditado cien veces: lo de que es un paso importantísimo en tu vida, lo de que vas a comprometerte por entero, y todo eso de la entrega radical, el seguir más de cerca, el unirse más íntimamente al Señor, etc. Ojo, no voy a decir nada de eso no porque no sea cierto o esté en desacuerdo (habría mucho que hablar, y no es el momento), sino porque, ademas de que no me corresponde a mí el decirle a la vida religiosa qué es (para eso ya está, principalmente aunque no solo, ella misma), pienso que todos esos debatibles asuntos no son lo más importante del próximo día 28.

Hace poco, a raíz de un diálogo tuitero (bueno, lo de diálogo con 140 aracteres ya se entiende) acerca de un mensaje sobre una tienda con marcas de «productos sostenibles», he vuelto a pensar que nos estamos liando con este asunto y cuestiones relacionadas. Así que, con permiso, me explayo.

Hace poco, a raíz de un diálogo tuitero (bueno, lo de diálogo con 140 aracteres ya se entiende) acerca de un mensaje sobre una tienda con marcas de «productos sostenibles», he vuelto a pensar que nos estamos liando con este asunto y cuestiones relacionadas. Así que, con permiso, me explayo. Según atardece este 1 de enero de 2015,

Según atardece este 1 de enero de 2015, 1) Al comienzo de un nuevo año, que recibimos como una gracia y un don de Dios a la humanidad, deseo dirigir a cada hombre y mujer, así como a los pueblos y naciones del mundo, a los jefes de Estado y de Gobierno, y a los líderes de las diferentes religiones, mis mejores deseos de paz, que acompaño con mis oraciones por el fin de las guerras, los conflictos y los muchos de sufrimientos causados por el hombre o por antiguas y nuevas epidemias, así como por los devastadores efectos de los desastres naturales. Rezo de modo especial para que, respondiendo a

1) Al comienzo de un nuevo año, que recibimos como una gracia y un don de Dios a la humanidad, deseo dirigir a cada hombre y mujer, así como a los pueblos y naciones del mundo, a los jefes de Estado y de Gobierno, y a los líderes de las diferentes religiones, mis mejores deseos de paz, que acompaño con mis oraciones por el fin de las guerras, los conflictos y los muchos de sufrimientos causados por el hombre o por antiguas y nuevas epidemias, así como por los devastadores efectos de los desastres naturales. Rezo de modo especial para que, respondiendo a  Porque se echan encima los Reyes,

Porque se echan encima los Reyes, en el atareado quehacer de los niños que descubren todo como nuevo,

en el atareado quehacer de los niños que descubren todo como nuevo, Al término del Adviento nos encontramos para los tradicionales saludos. En pocos días tendremos la alegría de celebrar la Navidad del Señor; el evento de Dios que se hace hombre para salvar a los hombres; la manifestación del amor de Dios que no se limita a darnos alguna cosa o a enviarnos algún mensaje o ciertos mensajeros, sino que se nos da a sí mismo; el misterio de Dios que lleva sobre sí mismo nuestra condición humana y nuestros pecados para revelarnos su Vida divina, su gracia inmensa y su perdón gratuito. Es la cita con Dios que nace en la pobreza de la gruta de Belén para enseñarnos el poder de la humildad. De hecho, la Navidad es también la fiesta de la luz que no viene acogida de la gente ‘elegida’ sino de la gente pobre y simple que esperaba la salvación del Señor.

Al término del Adviento nos encontramos para los tradicionales saludos. En pocos días tendremos la alegría de celebrar la Navidad del Señor; el evento de Dios que se hace hombre para salvar a los hombres; la manifestación del amor de Dios que no se limita a darnos alguna cosa o a enviarnos algún mensaje o ciertos mensajeros, sino que se nos da a sí mismo; el misterio de Dios que lleva sobre sí mismo nuestra condición humana y nuestros pecados para revelarnos su Vida divina, su gracia inmensa y su perdón gratuito. Es la cita con Dios que nace en la pobreza de la gruta de Belén para enseñarnos el poder de la humildad. De hecho, la Navidad es también la fiesta de la luz que no viene acogida de la gente ‘elegida’ sino de la gente pobre y simple que esperaba la salvación del Señor.  Agranda la puerta, padre,

Agranda la puerta, padre,